各種ご案内

京都府医師会の各種ご案内です。

京都府医療事故調査等支援団体連絡協議会

連絡協議会について

平成27年10月1日より「医療事故調査制度」がスタートしました。医療機関では、医療に起因した予期しない死亡事案が発生した際には迅速かつ適切な対応が必要となります。そこで、当該医療機関における医療事故調査への支援を適切に行えるよう、医療事故調査等支援団体(以下、支援団体)が厚生労働大臣より告示されました。

支援団体について

支援団体とは、医療機関が院内事故調査を行うに当たり、専門家の派遣等の必要な支援を行う団体です。医療法第6条11第2項では、「医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体」とされており、都道府県医師会、大学病院、各医学の学会など複数の医療関係団体が告示されました。医療法では医療機関の判断により、必要な支援を支援団体に求めるものとしています。

支援団体による支援内容は以下のとおりです。

- 医療事故の判断に関する相談

- 調査手法に関する相談・助言

- 報告書作成に関する相談・助言(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)

- 院内事故調査委員会の設置・運営に関する支援(委員会の開催など)

- 解剖、死亡時画像診断に関する支援(施設・設備等の提供を含む)

- 院内調査に必要な専門家の派遣 など

協議会について

京都府内でも複数の支援団体が告示されましたが、今後のより効率的な制度運営のための検討を行うべく、府内の全支援団体が参画する「医療事故調査等支援団体連絡協議会」(以下、協議会)を平成27年8月27日に設置しました。

ー参画団体

京都府医師会・京都府歯科医師会・京都府薬剤師会・京都府看護協会・京都府助産師会・病院団体:京都大学医学部附属病院・京都府立医科大学附属病院・京都私立病院協会・京都府病院協会・京都精神科病院協会・その他、病院団体、病院事業者の会員が代表者である病院

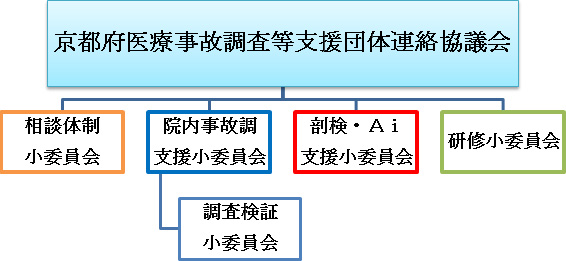

ー5つの「小委員会」

協議会の下に「相談体制小委員会」「院内事故調支援小委員会」「調査検証小委員会」「剖検・Ai支援小委員会」「研修小委員会」の5つの小委員会を設置、それぞれの小委員会において具体的な検討を行います。

ー事務局機能

協議会の事務局は、一般社団法人京都府医師会の事務局内にあります。

ー協議会事務局の所在地・連絡先

〒604-8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町6 京都府医師会内

TEL:075-354-6355 FAX:075-354-6074

制度の概要

目的

医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことを目的としています。

個人の責任を追及するものではありません。

制度の流れ

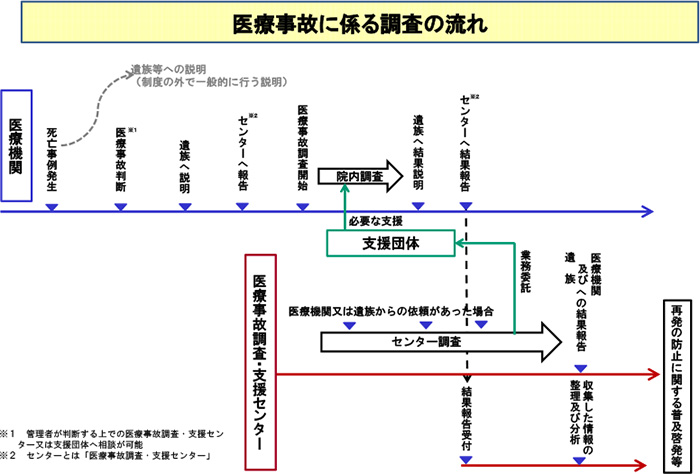

- 制度の対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、遺族へ説明し、支援センターへ報告します。そのうえで、院内において必要な調査を実施し、その調査結果については遺族へ説明するとともに支援センターへ報告します。

- 医療機関又は遺族から調査の依頼があったものについては、支援センターが調査を行うことができ、その結果を医療機関及び遺族への報告を行うことになっています。

- 支援センターは、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析を行い、医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行います。

医療事故の定義

「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」と規定されています。また、本制度における「医療事故」の範囲は、「医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」であって、「当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」です。この2つを満たす場合が報告の対象となります。

| 医療に起因し、又は起因する と疑われる死亡又は死産 | 左記に該当しない死亡 又は死産 | |

| 管理者が 予期しなかったもの | 制度の対象事案 | |

| 管理者が 予期したもの |

「医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」ならびに「管理者が予期しなかったもの」の考え方については以下をご覧ください。

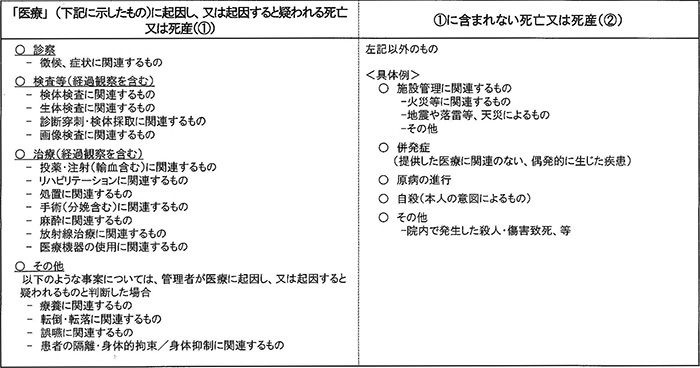

ー医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産

- 「医療」に含まれるものは制度の対象であり、「医療」の範囲に含まれるものとして、手術、処置、投薬及びそれに準じる医療行為(検査、医療機器の使用、医療上の管理など)が考えられる。

- 施設管理等の「医療」に含まれない単なる管理は制度の対象とはならない。

- 死産について

死産については「医療に起因し、又は起因すると疑われる、妊娠中または分娩中の手術、処置、投薬及びそれに準じる医療行為により発生した死産であって、当該管理者が当該死産を予期しなかったもの」を管理者が判断する。なお、人口動態統計の分類における「人工死産」は対象としない。

ー当該死亡または死産を「予期しなかったもの」

当該死亡又は死産が予想されていなかったものとして、以下のいずれにも該当しないものと管理者が認めたもの

- 管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該患者等に対して、当該死亡又は死産が予期されていることを説明していたと認めたもの

- 管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該死亡又は死産が予期されていることを診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの

- 管理者が、当該医療の提供に係る医療従事者等からの事情の聴取及び、医療の安全管理のための委員会(当該委員会を開催している場合)からの意見の聴取を行った上で、当該医療の提供前に、当該医療の提供に係る医療従事者等により、当該死亡又は死産が予期されていると認めたもの

↓上記の解釈として

上記1.及び2.に該当するものは、一般的な死亡の可能性についての説明や記録で はなく、当該患者個人の臨床経過等を踏まえて、当該死亡又は死産が起こりうることについての説明及び記録であることに留意する。

また、説明する際は適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努める。

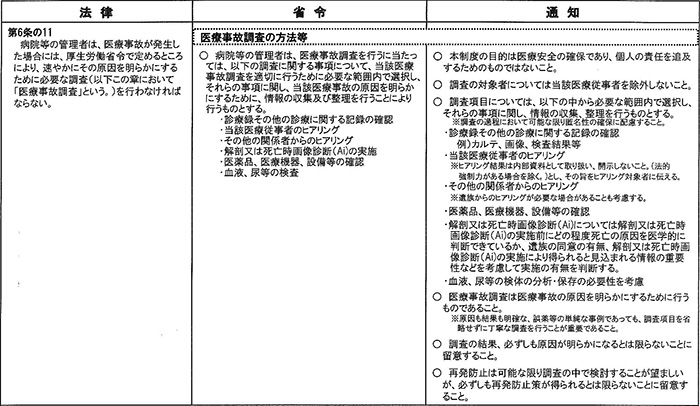

医療事故調査

医療機関の管理者は、「医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない」と規定されています。

医療法上、すべての病院、診療所、助産所が対象となりますので、小規模 な医療機関であっても院内事故調査を行っていただくことになります。なお、本制度では、医療機関が院内調査を行う際は、公平性、中立性を確保する観点から、専門家の派遣等の医療事故調査等支援団体の支援を求めることとされています。医療機関の管理者においては、法の趣旨を踏まえ、医療事故調査に当たり、外部からの委員を参画させ、公平、中立な調査に努めていただくようお願いします(厚労省Q&Aより)。

医療機関が行うべき具体的な医療事故調査の方法等については以下をご覧ください。

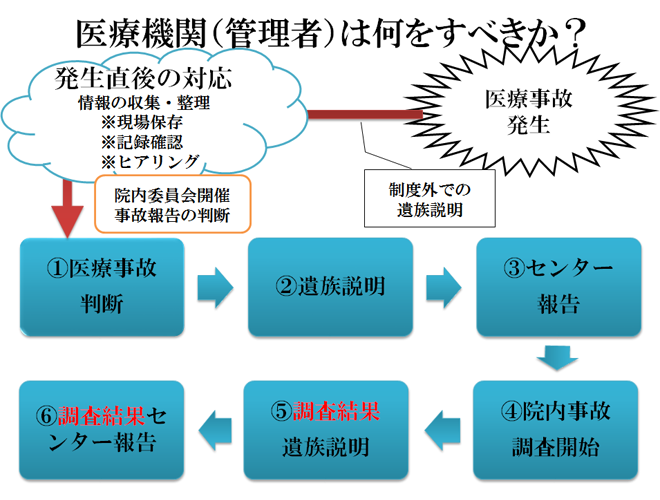

京都府における支援体制

不幸にして医療事故が発生した際に、医療機関が対応すべき事項は下図のとおりです。特に、今回の制度においては、院内医療事故調査委員会の進め方、調査結果報告書の作成についての重要性が大きくなっています。特に、中立性、公平性の担保という観点からも、外部からの支援を受けることが求められています。そこで、協議会では、医療機関からの要請に対して、以下の支援を行うこととしています。支援要請にあたっては、まず、協議会の相談窓口までお電話にてご相談ください。

医療事故調査の流れの中で、医療機関が対応すべき事項は以下のとおりです。

相談窓口

協議会では医療事故調査制度に関する相談窓口を以下のとおり開設しました。

窓口:京都府医師会 医療安全課

専用ダイヤル:075-354-6355

専用メール:jikocho@kyoto.med.or.jp

対応日時:平 日 9:30〜18:00

土曜日 9:30〜12:00

※休日・夜間は医療事故調査・支援センターをご利用ください。

相談内容:①制度概要に関する相談

②事故判断への相談

③院内事故調査への技術的支援

(1)外部委員の派遣

(2)報告書作成支援等

(3)解剖・Ai実施支援 等

院内事故調査の準備

院内事故調査を円滑に行うにあたって、まずは「情報の収集と整理」を行い、現状を十分に把握しておくことが大切です。調査の開始に先立って、院内で十分に準備を進めておいてください。詳細については「初期対応マニュアル」をご確認ください。

- 情報収集

①診察記録等の保存

②関係者からのヒアリング

③病理解剖・Ai等の医学的情報 - 情報整理

収集した情報を時系列に整理し、丁寧に臨床経過をまとめてください。

医療法「法律」「省令」「通知」をもとに作成した「医療機関における初期対応チェックリスト」です。

- 支援センターへの報告事項チェックリスト(院内事故調査 開始前)

Excel - 遺族への説明事項チェックリスト(支援センター 報告前)

Excel - 院内事故調査のための事前準備チェックリスト(院内事故調査 開始前)

Excel - 支援センターへの報告事項チェックリスト(調査結果の報告)

Excel

医療機関における初期対応マニュアル<第2版>

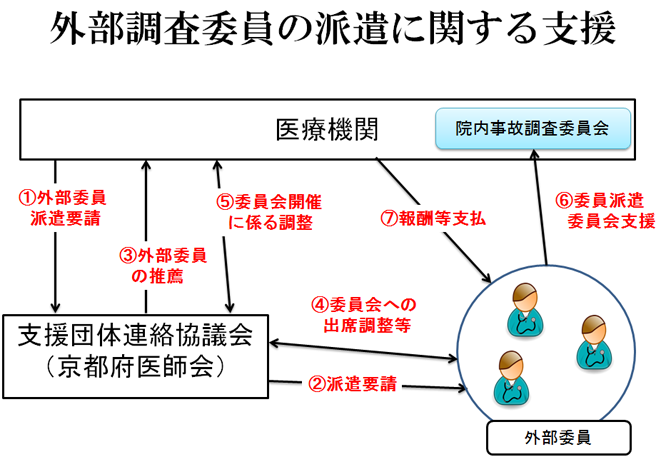

外部調査委員の派遣

協議会では院内での医療事故調査委員会への支援として、外部調査委員(専門医会ならびに医療関係団体から推薦を受けた専門医等)の派遣を行います。医療事故調査に必要な外部調査委員をお探しの場合はご相談ください。

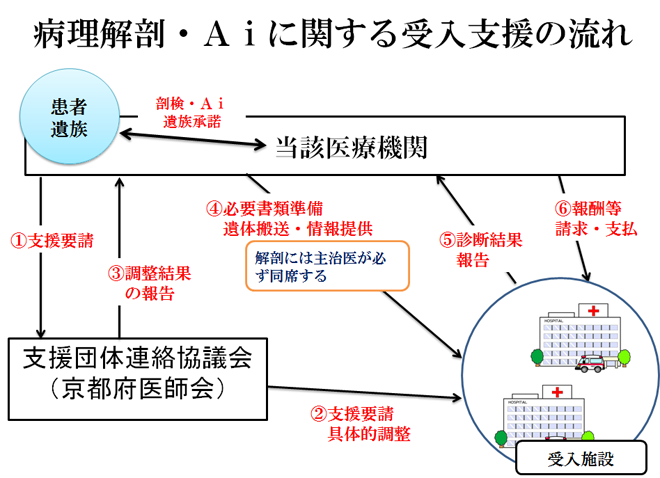

解剖・死亡時画像診断(Ai)実施の支援

協議会では院内での医療事故調査委員会への支援として、解剖・Ai実施に関する支援を行います。解剖・Aiが必要なケースで、自院では実施できない医療機関におかれましては、ご相談ください。受入施設の確保、ご遺体の保管・搬送に関する相談にも応じます。

なお、医療事故の原因究明のために、ご遺族にはできるだけ解剖・Aiの実施を勧めてください。なお、解剖には遺族の「同意」が絶対条件となっています。

以下は解剖・Aiへの同意に関するモデル様式です。

なお、死亡時画像診断の実施にかかる支援にあたっては、事前に京都府医師会に電話にて連絡をしたうえで、以下の依頼書にて京都府医師会まで支援要請を行ってください。

解剖の実施にあたっては遺族へ以下のことを必ず説明してください。

- 病理解剖の結果、診断結果が判明するまで数ケ月かかること

- 病理解剖の実施施設、開始時間と所要時間(搬送、準備時間も含めて数時間程度)

- ご遺体は病理解剖終了後、直ちにご遺族のもとに戻ること

- 病理解剖、死亡時画像診断については、得られる情報に限界があること

遺族から解剖の承諾が得られない場合も多いと想定されますが、その際は、必ず死亡時画像診断の実施を勧めてください。なお、病理解剖を勧めたが拒否されたことをカルテに記載してください。可能であれば「念書」をとりカルテとともに保存しておくとよいでしょう。

報告書作成の支援

協議会では院内での医療事故調査委員会への支援として、報告書の作成支援を行います。報告書の作成にあたっては、留意すべき事項が多くありますので、適切な報告書の作成に努めてください。

<報告書作成にかかる留意事項>

- 通知では「本制度の目的は医療安全の確保であり,個人の責任を追及するためのものでないことを,報告書冒頭に記載する」と示されています。調査報告書の位置づけ・目的の記載については、まずは、以下の一文を冒頭に入れてください。

<報告書の冒頭に記載する例文>

この事故調査委員会は,〇〇の事例について,公正な立場で臨床経過の把握と死因の究明,同種事例の再発防止策を検討するために設置された。

この報告書は,本委員会による調査結果を取りまとめたものである。

また,本報告書は,病院長への報告,遺族への説明,ならびに医療事故調査・支援センターへの報告に用いるものであり,個人の責任を追及するためのものではない。 - 法的観点からではなく、医学的観点からの視点をもって検証します。特に、診療行為時点の医療水準や労働環境、施設整備環境等も考慮することが大切です。

- 事後的な評価にならないよう留意してください。特に、「~すべきだった」との記載は注意が必要で、その選択肢が唯一であったと解釈されかねません。当然のごとく、標準的治療法には幅があるため、特殊例を除いては標準的対処法が唯一であったと解されかねない記載は避けるべきです。

- 「相当程度の可能性」「なんらかの錯誤」「予見可能性」「結果回避義務」「過失であった」等の法律用語の使用は避けましょう。

- 外部委員の氏名公表に関しては慎重な対応を要します。公表する場合には事前に外部委員の了解をとる必要があります。

①報告書の体裁(支援センターが指定する様式)

Word

遺族への説明

管理者の責務として「ご遺族への説明」についても重点がおかれています。ご遺族には丁寧に、わかりやすく説明すること大切です。

遺族への説明に関する留意事項は以下のとおりです。

1.支援センターへの事故報告の届出前

- 遺族にはセンターへの報告事項を、わかりやすく説明してください。

- ますは制度の概要とセンターへ報告することをしっかり説明してください。

- 医療事故の状況は、現時点で把握している範囲での説明となりますが、調査により変わることが前提であることを十分に説明してください。

- 解剖・死亡時画像診断については、事故調査において重要な情報となりますので、できるだけ実施を勧めてください。また、遺族に対しては丁寧な説明に努めてください。

2.支援センター調査結果の報告前

- 説明方法については、遺族の希望する方法(口頭、書面、又は両者)で説明するように努めなければなりません。

- 遺族には「報告」するのではなく、報告書に基づきわかりやすく「説明」をします。専門用語も噛み砕いた形でわかりやすく説明し、必要があれば説明の書面や資料を使って説明することも必要です。

- 当該医療従事者は必ず匿名化してください。

MEMO「遺族の範囲」法律・省令で定められた「遺族の範囲」は以下のとおりです。

①死亡した者の遺族

②死産した胎児の父母・祖父母

なお、遺族側で遺族の代表者を定めてもらい、遺族への 説明等の手続はその代表者に対して行うようにしてください。

センターへの報告

医療機関の管理者は、医療事故発生時、医療事故調査終了時に、書面またはWeb登録のいずれかの方法で、支援センターへ報告することになっています。支援センターへの報告については、支援センターのホームページでご確認ください。

医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)

専用ダイヤル:03-3434-1110 (AM 7:00 ~ PM 11:00)

京都府医療事故調査支援団体連絡協議会(窓口:京都府医師会)

専用ダイヤル:075-354-6355 (平日)9:00〜18:00 (土曜日)9:00〜13:00

※休日・夜間は医療事故調査・支援センターをご利用ください。

※まずは電話にてご相談ください。

専用メール:jikocyo@kyoto.med.or.jp

医療事故調査制度Q&A(動画)

医療事故調査制度について よくあるご質問への回答

講師:京都府医師会医療事故調査支援団体連絡協議会

京都府医師会理事、京都大学医療安全管理部 松村由美先生

内容

- 対象事案かどうかの判断について

- 医療事故調査制度が検討されたきっかけ

- “予期しない患者死亡事案“への2つの対応

- 米国 ベン・コルブ君(7歳)死亡事例(1995年)

- 事故発生時に対処しなければならない内容は

- センターへの報告はどうすればよいか

- センター報告後の自院での動きは

- 調査報告書(案)前半部分を準備する

- 院内事故調査委員会の運営について

- 調査報告書の作成について

- ご遺族への調査結果説明について

- その他

- 他の医療機関はどうやって取り組んでいるのだろう?